八大山人:孤傲之心与美学传奇

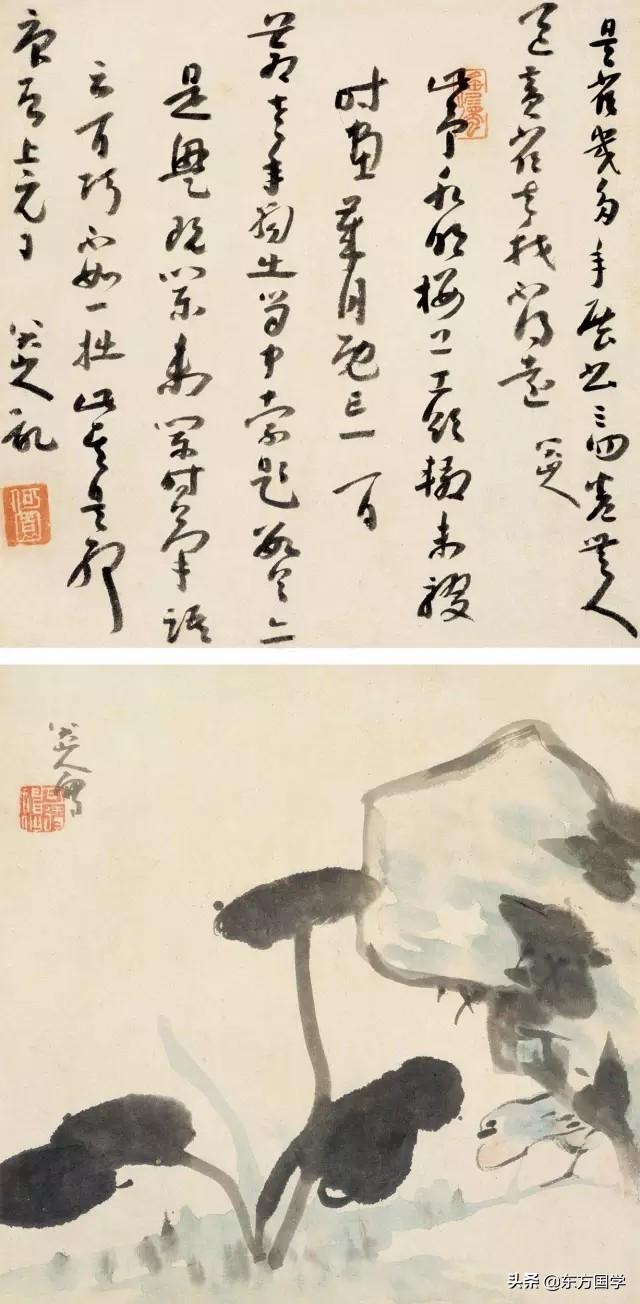

八大山人:似哭似笑,非哭非笑,三百多年前一个孤苦而睿智的灵魂迷狂间为我们设下一个个迷局。

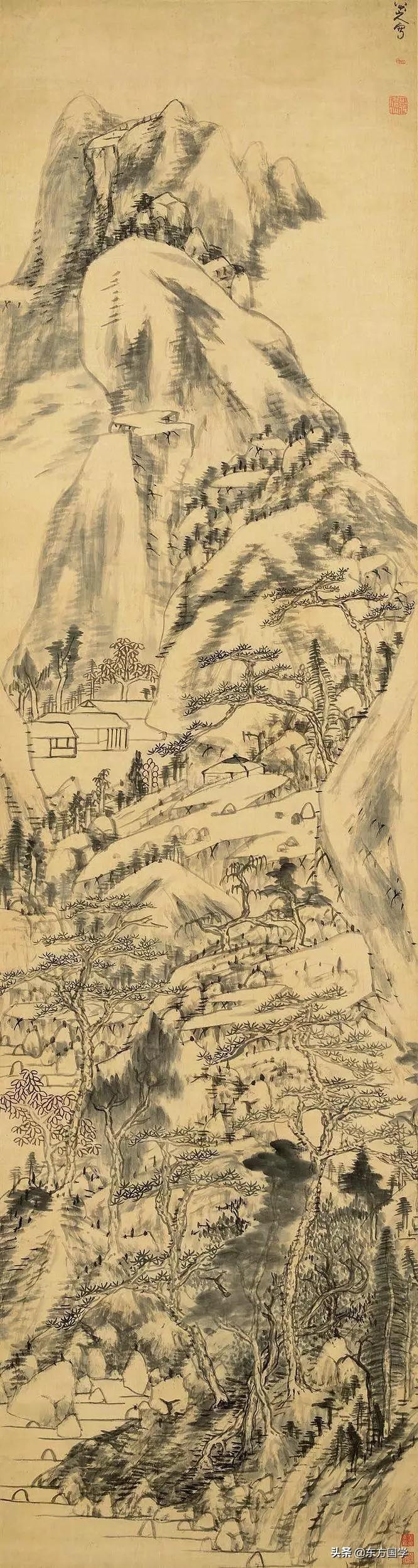

支离身世,怪诞画面,禅偈般诗文,天书样题款。想要还原、怀想他的热力和辉煌时,唯一可凭靠的甚至只有一撇依稀光亮,仿佛黎明前暗黑天幕下一颗孤星,伴着沉去的落月,幽远而孤寂地燃烧,历经几世后投射到我们身上,只剩穿越时空、被稀释被剥蚀之后的微茫清光。

也不要问八大山人是哪八大。八大山人只有一人,就是大名鼎鼎朱耷。

朱耷(1626—约1705)

字雪个,号八大山人

明朝宗室宁王朱权后代

祖父、父皆能诗善画

从小耳濡目染,八岁即能诗

善书法,工篆刻,尤精绘画

“遗世逃名老,残山剩水身”,曾有人用这一联十字概括八大山人的传奇一生:生于帝王宗室之家,长在皇朝陷落之后;曾是天皇贵胄之子,变为残山剩水之身;为求生存,装聋作哑,隐姓埋名,出入佛老,结果却非僧非道;中过秀才、做过和尚、或称狂士,或曰高人,忽隐世,忽玩世,时而清醒时而迷狂,最后索性“不名不氏,惟曰八大”,“溷迹尘埃中”,“人莫识也”,成为以卖画为生的画家。

八大山人原名朱统銮,是明太祖朱元璋第十六子宁献王朱权的后人。在朱元璋颁赐给朱权这一支的谱系字“磐奠觐宸拱,多谋统议中,总添支庶阔,作哲向亲衷”中属统字辈。

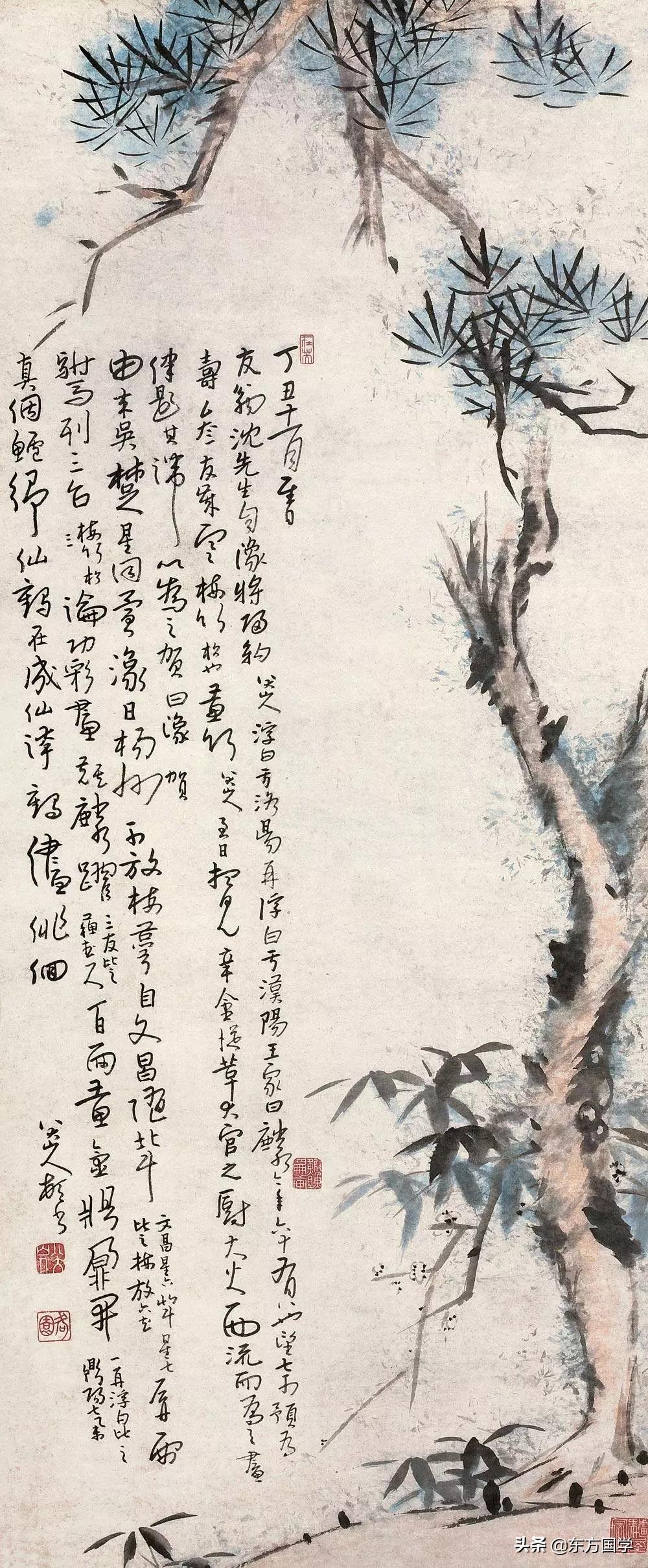

朱权是明初著名的曲家,其所作《太和正音谱》迄今仍是后世研究元明戏曲的宝贵资料。帝王的血统,家族的遗传,带给八大极高的文化素养和济世安邦的宏伟志向。

陈鼎《八大山人传》说他“性孤介,颖异绝伦。八岁即能诗,善书法,工篆刻,尤精绘事。”还说他“善恢谐,喜议论,娓娓不倦,常倾倒四座。”

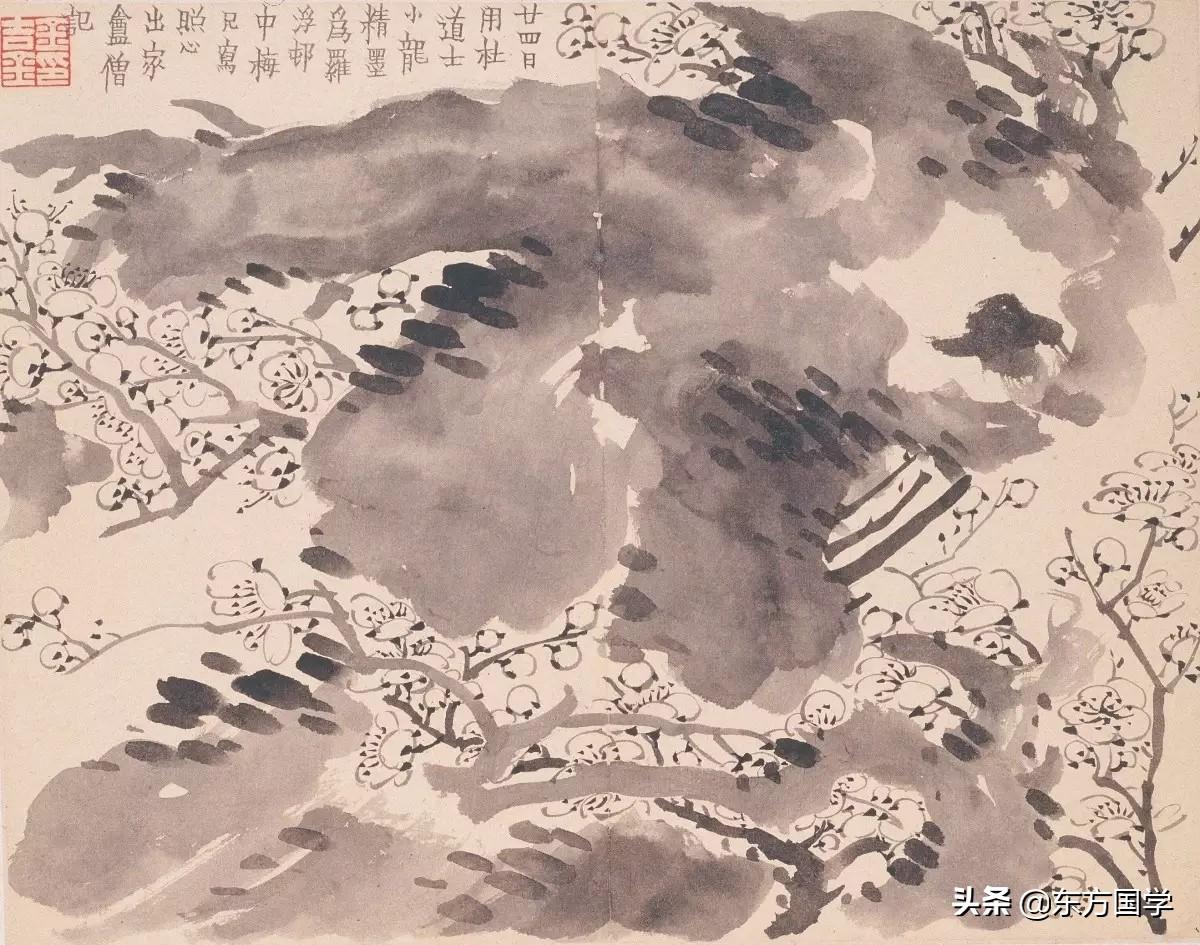

12岁时,他画过菡萏一枝,在池中半开,横斜水面,生意勃然,挂在堂上,有清风徐来时便会盈香满室。“菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间”无论如何,这样的记载都会让人想起中主李璟这充满富贵气、王者气的词句来。他还善画龙,在丈幅之间蜿蜒起伏,欲飞欲动,有如真龙天降。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,秉承着这样的宿命,他意气风发地在大明最后行将没落的年代中成长。15岁,他就不顾王室只能世袭勋爵而不得参加科举考试的规定,毅然参试,并靠自己的力量一举高中秀才。

这也让他除去“统銮”的谱名(族名)之外又多了一个“赐名”——朱耷。

如果没有那一年、那一天在煤山上演的惨烈的一幕,八大山人的面前肯定是阳光灿烂,一马平川……

但是,该来的还是来了。1644年,崇祯帝吊死煤山,大明这一轮曾经璀璨圆满的明月从此永远坠落。这一刻,八大山人只有十九岁。生活的序幕才刚刚拉开。

天崩地裂,这四个字可以概括这一刻带给这一个性情孤介,有着强烈的家族感的孩子的全部感受。

从这一刻起,他不再开口说话。他要化作一颗星,永远伴着心中这沉去的落月,无言无悔地燃烧尽自己鲜华的生命。

若干年后,他画过一幅《藤月》,画面的下部一轮昏黄硕大的明月正沉沉地坠落,一点,一点,沉,落,上部是枯硬错结的藤萝,和着明月的坠落之势盘旋,那残缺的圆满与尖锐弯折的线条冲突映照,令人顿生利刃钻心般的痛感。

沉下去了,沉下去了,这孤藤落月成为这一刻八大心象永恒的诉说。

也许是祖先的余荫,也许是上天的恩赐,在接下来清廷对明室见一个杀一个的宗族灭绝政策之下,在妻离子散,家破人亡的逃亡之中,他奇迹般地活了下来。

“愧矣!微臣不死,哀哉!耐活逃生。”

他用这血泪交并的对联记述下自己在天翻地覆的生死劫难中的惨痛心情。

今天,我们无法想象他在奉新山逃亡的五年是怎样度过的。但我们可以断定,这是血雨腥风的五年,也是他重新抉择自己人生路途的五年。

为了生存,能且只能割断旧有的一切改头换面。这是一场思想、性情的质变,这是一场人格的裂变。对于一个只有20余岁,才构建起自己的人生图景的年轻人来说,这变的烈度绝不亚于一场翻天覆地的朝代的变革。

这是一个人心灵世界的地覆天翻!

这场变革产生了两个结果:世上多了一个和尚,也多了一个疯子——与出家几乎同时,他疯了。

其中原因,多年后被他的朋友邵长蘅一语道破:“山人胸中汩浡郁结,别有不能自解之故。如巨石窒泉,如湿絮之遏火,无可如何,乃忽狂忽喑……”

一面是超尘出世的青灯古佛、暮鼓晨钟,一面是奔涌不息、抑郁积聚的炼狱之火,从此,他的灵魂便游走在这天上人间的两极之间。

他说,他出家的目的在于“欲觅一个自在场头,全身放下”,去过一种“门外不必来车马”的出世生活。

于是,他努力参禅,用功领会佛理,尝试着进入到佛家宁静清远的境界中去,有时候他确实也达到了这样一种超然的境界——“净几明窗,焚香掩卷,每当会心处,欣然独笑。客来相与,脱去形迹,烹苦茗,赏章文,久之,霞光零乱,月在高梧,而客在前溪矣。遂呼童闭户,收蒲团,静坐片时,更觉悠然神远。”

鲁公网安备37020202370239号

鲁公网安备37020202370239号